「焼肉」といえば国民のほとんどが愛してやまない料理の一つです。

ちょっと贅沢したいときやガッツリ食べたいときなどに「よし、焼肉行くか!」と思い描く方は多いかと思います。

そんな焼肉のなかでも大人気のメニュー「カルビ」ですが、あなたはどの部位なのかご存知ですか?

カルビについて調査しました!

カルビはどの部位か?

さっそく答えです。

カルビはどの部位でも良い!

脂身があればカルビ!!

答えのようで答えでない感じですが、カルビの明確な定義は現在ありません。

肩ロースとかサーロインなどの国が定めた部位ではなく、ただのメニュー名なのです。

ロースやヒレもカルビとする店があるよ!

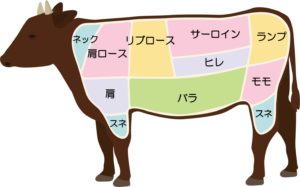

現在、焼肉店は農林水産省の「食肉小売品質基準」にのっとって肉を提供しなければなりません。以下の11部位が定められています。

食肉小売品質基準

- 牛ネック

- 牛かた

- 牛かたロース

- 牛リブロース(ろっ骨)

- 牛サーロイン(腰の周り)

- 牛ヒレ

- 牛ばら

- 牛もも

- 牛そともも

- 牛らんぷ

- 牛すね

どこにもカルビは載っていない・・・

ロースやサーロイン、スネなど定められた部位をメニューに表記している場合はその部位に対応した肉を提供しなければなりません。

カルビはただのメニュー名なのでどの部位のお肉を提供しても構わないのです。

イメージとしては・・・

ブドウジュース、リンゴジュース→ ブドウやリンゴを使わなければいけない

ジュース→ 材料は何でもよい

みたいな感じですかね。

カルビの名前の由来とは?

カルビという名前は韓国語の「カルビクイ」が語源です。

韓国語でカルビはあばら骨、クイは焼くを意味し、脂身がある骨付きあばら肉を焼く料理でした。

カルビクイイメージ

カルビクイという名前が少し長く、日本では「カルビ」に省略されました。

日本にカルビが広まったころ(戦後)、韓国同様に脂身のある骨付きあばら肉が提供されていましたが、骨が不人気でしたので骨を取り除いた脂身があるあばら肉が提供されるようになりました。

ただ、あばら肉は部位が広く切り分けるのが困難な理由から、1960年ごろの日本ではあばら肉以外でも脂身があれば「カルビ」として提供するようになりました。

現在の焼肉屋について

2010年頃から焼肉屋では提供される部位を細かく表示するようになりました。

キッカケは肉に詳しい客からのクレームを国が問題視した事でした。

隠れコラム「寺門ジモン?」

農林水産省の「食肉小売品質基準」にのっとり、ももやロースはより細かい表示、提供となりました。

もも=らんぷ、そともも、もも

ロース=かたロース、リブロース、サーロイン、ヒレ

細かすぎて分かりにくい...

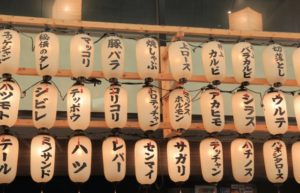

最近は逆転の発想で、食肉小売品質基準で表記を義務付けられている部位以外でもより細かく表記し、焼肉好きの人たちの好奇心を刺激するようになってきています。

ハチノスやヨメナカセ、イチボやツラミなど昔は聞かなかったような部位の名前が今では当たり前の様にメニューに載っています。(地域差あり)

そこまで細分化されながらもカルビは「脂身があればどのお肉をつかってもかまわない」というスタンスで愛されています。

リブロース、ばら、肩ロース、もも、サーロインあたりがカルビとして提供されているようです。

多様になった焼肉業界ですが、今でもカルビは愛されているのでした。

なんか焼肉たべたくなっちゃった!

結論

カルビはどの部位でも良い、どこでも良い肉だが、基本的には脂がのっていて美味しい!